Por Cosas Muy Importantes | ¿Hasta qué punto influye el entorno en la conducta de las personas? De esa interrogante surgió el Experimento de la Universidad de Stanford, realizado en 1971 por el profesor Philip Zimbardo. El objetivo era simular la vida penitenciaria en el sótano del departamento de psicología de dicha universidad.

¿Cómo comenzó todo?

Las raíces del experimento se han trazado hasta otro controvertido estudio psicológico llevado a cabo una década antes en otra famosa universidad estadounidense, la de Yale.

Ese estudio se conoce como «el experimento de Milgram» porque fue dirigido por el psicólogo de Yale, Stanley Milgram. Milgram quería analizar la obediencia a la autoridad.

Su inspiración fueron los juicios de Nuremberg que juzgaron los crímenes del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los acusados había basado su defensa en el hecho de que simplemente estaban «siguiendo órdenes» de sus superiores.

Milgram quiso averiguar hasta qué punto un ser humano «bueno» es capaz de dañar a otro por seguir órdenes.

Su experimento fue muy controvertido porque engañó a los participantes, diciéndoles que se trataba de un estudio sobre memoria y aprendizaje.

Dividió a los 40 voluntarios en dos grupos aleatorios: a unos les dijo que serían profesores y a los otros que serían estudiantes.

Luego se llevó a los «estudiantes» a otra habitación y les pidió a los «profesores» que pusieran a prueba la memoria de sus presuntos alumnos.

Les dijo que si se equivocaban debían castigarlos con una descarga eléctrica. La máquina que utilizaban para esto emitía descargas que iban desde los 50 hasta los 450 voltios. La potencia máxima tenía escrita abajo una advertencia que decía: «PELIGRO: choque severo».

A pesar de ello, siguiendo las órdenes recibidas, el 65% de los «profesores» terminó aplicando la descarga más alta, mientras se escuchaban los gritos de los supuestos estudiantes en la habitación contigua. Resultó que la máquina no emitía voltaje y los gritos eran grabaciones. Pero lo cierto es que el controvertido experimento de Milgram comprobó que la mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente a otro antes que enfrentarse a la persona que les había dado la orden.

La cárcel de Stanford

Una década más tarde, un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo quiso llevar el experimento de Milgram un paso más allá y analizar cuán delgada es la línea que separa al bien del mal. Zimbardo se preguntó si una persona «buena» podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese.

La muestra se componía de veinticuatro estudiantes, elegidos entre setenta y cinco candidatos, con un diagnóstico de personalidad favorable; las entrevistas y los test descartaron cualquier problema psicológico. La “normalidad” fue entonces el requisito que consolidó el grupo. Un grupo que poco después quedaría disociado en dos: los guardias y los reclusos. Ambos roles fueron asignados sin otro criterio que la azarosa caída de una moneda; de hecho, ninguno de los jóvenes deseaba ser guardia, pues la repulsa hacia las estructuras coercitivas era un rasgo de los estudiantes universitarios de esa época.

La muestra se componía de veinticuatro estudiantes, elegidos entre setenta y cinco candidatos, con un diagnóstico de personalidad favorable; las entrevistas y los test descartaron cualquier problema psicológico. La “normalidad” fue entonces el requisito que consolidó el grupo. Un grupo que poco después quedaría disociado en dos: los guardias y los reclusos. Ambos roles fueron asignados sin otro criterio que la azarosa caída de una moneda; de hecho, ninguno de los jóvenes deseaba ser guardia, pues la repulsa hacia las estructuras coercitivas era un rasgo de los estudiantes universitarios de esa época.

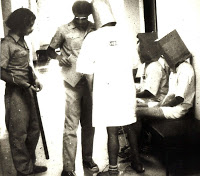

Para hacer más creíble el papel, los reclusos fueron detenidos realmente; la policía, que era cómplice del experimento, los arrestó en sus residencias bajo cargos ficticios. Con vendas en los ojos, fueron encerrados en una “celda provisional”, mientras esperaban su traslado a los perímetros del departamento de psicología. Al llegar, los sometieron a algunos procedimientos que intentaban sustituir el “yo” de cada joven – erigido en un contexto social favorable – por el papel que debía representar.

Primero, tuvieron que colocarse sus uniformes, una especie de vestidos que se usaban sin ropa interior. El motivo del pintoresco atuendo era acelerar la vergüenza que siente un prisionero por su condición (también, con el mismo fin, se les obligó llevar una pesada cadena en el tobillo). Segundo, les pusieron una media de nailon en la cabeza, para fingir el afeitado propio de algunas instituciones militares y penitenciarias, lo cual impedía cualquier autoafirmación por medio del peinado. Tercero, toda referencia personal fue eliminada; los reclusos sólo podían ser llamados – tanto por los guardias, como por ellos mismos – por el número que se exhibía en sus uniformes.

En el caso de los guardias, la indumentaria fue bastante discreta: uniforme caqui, un silbato y una porra. Los únicos accesorios más o menos inusuales eran unas gafas de sol, destinadas a ocultar cualquier sentimiento. En el oscuro reflejo de los cristales sólo se podía apreciar un rol, de modo que el participante quedaría en anonimato.

El primer día ocurrió sin contratiempos; ninguno de los jóvenes había asimilado su nueva situación. Pero, al día siguiente, un suceso inesperado pondría en marcha el experimento: algunos reclusos se rebelaron contra el gorro que sustituía el rapado del cabello y contra el número que los identificaba. Ante la agitación, los guardias podían renunciar a su papel o asumirlo para aplacar la protesta. Optaron por lo último, tal vez por miedo a los reclusos, o porque pensaron que eso era lo que los experimentadores esperaban. Al adoptar una actitud autoritaria, lograron que los rebeldes se entregaran poco a poco a la sumisión que exigía su rol. Así, cuando finalizó la revuelta, ya no había jóvenes voluntarios, sólo guardias y reclusos. El sistema represivo estaba consolidado.

El primer día ocurrió sin contratiempos; ninguno de los jóvenes había asimilado su nueva situación. Pero, al día siguiente, un suceso inesperado pondría en marcha el experimento: algunos reclusos se rebelaron contra el gorro que sustituía el rapado del cabello y contra el número que los identificaba. Ante la agitación, los guardias podían renunciar a su papel o asumirlo para aplacar la protesta. Optaron por lo último, tal vez por miedo a los reclusos, o porque pensaron que eso era lo que los experimentadores esperaban. Al adoptar una actitud autoritaria, lograron que los rebeldes se entregaran poco a poco a la sumisión que exigía su rol. Así, cuando finalizó la revuelta, ya no había jóvenes voluntarios, sólo guardias y reclusos. El sistema represivo estaba consolidado.

Sin ninguna resistencia, el poder de los guardias se volvió excesivo; humillaban a los reclusos de forma continua : los forzaban a hacer flexiones u otro tipo de esfuerzo físico, a realizar trabajos vergonzosos como limpiar el retrete sin guantes, los ofendían verbalmente, los confinaban a una “celda de asilamiento” (que era un diminuto depósito), los desnudaban, etc. Además, podían negarles el derecho a comer o a usar el baño, lo que obligaba a los presos a hacer sus necesidades en un balde; a veces prohibían vaciar los baldes, y la pestilencia agravaba aquel entorno decadente.

Cada día, los abusos eran más denigrantes, e incluso “pornográficos”, sobre todo cuando los experimentadores dormían, pues los guardias se creían exentos de cualquier supervisión, pese a que una cámara oculta registraba sus atropellos. Como secuela, cuatro reclusos padecieron crisis nerviosas, y fueron liberados. El caso más significativo es el recluso 8612, cuyo nombre era Doug Korpi; a las treinta y seis horas presentó un “trastorno emocional agudo”, lloraba y maldecía sin control. Lo soltaron, pero quedó tan impactado por la experiencia, que decidió convertirse en psicólogo penitenciario.

A los pocos días, una psicóloga recién doctorada asistió con otros colegas para evaluar a los participantes del experimento. Durante su visita, observó cómo los reclusos debían marchar con una bolsa en la cabeza y con las piernas encadenadas, entre ofensas y empujones, durante el último turno para ir al baño. Su desaprobación fue rotunda; con los ojos llenos de lágrimas, reprendió al profesor Philip Zimbardo por permitir ese tipo de vejaciones. Ante la severidad del reproche, el profesor comprendió que él también se había dejado corromper por las circunstancias, y decidió poner fin a los maltratos. De ese modo, aunque debía durar dos semanas, el experimento fue cancelado al sexto día.

Al otorgar a unos jóvenes el dominio sobre otros, se estaba fomentando una forma de interacción social capaz de degenerar en un sadismo incesante, cada vez más acentuado e imaginativo. La conclusión era obvia: personas “buenas y normales” pueden ceder a la bajeza del contexto. O en las palabras de Philip Zimbardo: “Se probó que la mala cesta tenía un efecto tóxico en nuestras manzanas sanas”.

Librados de su papel, los guardias más hostiles quedaron muy sorprendidos de su conducta. Sobre todo, les asombró no haber sentido culpa o arrepentimiento mientras infligían los abusos. Y es que ambos sentimientos, que son inseparables de la moral cotidiana, pueden ser anulados por las licencias de un rol de poder.

¿Quieres conocer todos los detalles detrás de estos experimentos? Escucha el episodio 72 del Podcast Cosas Muy Importantes, en tu plataforma de Podcast favorita y recuerda suscribirte a nuestro Patreon para tener acceso a contenido exclusivo.

--

--