El terror es un instinto primario del ser humano. Está ligado a su supervivencia. Pasar miedo, además, es placentero. Y se presta sobremanera a la creación artística. De eso da fe la narrativa gótica, un vehículo expresivo de primerísimo orden que explora complejas ideas o emociones que no tienen cabida en un formato más explícito.

Como madre del género, la británica Ann Radcliffe (1764-1823) fue una best-seller de su tiempo, una auténtica celebridad. Su imaginación causó furor en ambientes cultos y populares, en una época de escasa alfabetización y sin internet. En el bicentenario de su muerte debemos reivindicar sus logros literarios.

Numerosas escritoras siguieron su estela. Eliza Parsons, Regina Maria Roche, Eleanor Sleath, Mary Shelley, Emily y Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, Emilia Pardo Bazán, Daphne du Maurier y Margaret Atwood están indisolublemente ligadas al gótico radcliffeano.

Ni siquiera Jane Austen pudo contenerse y la parodió sin ambages en su póstuma La abadía de Northanger (1817). Austen reivindica aquí algo fundamental: cualquier mujer debe ser libre para leer lo que se le antoje. La obsesión de la protagonista Catherine Morland no son los libros de caballerías. Tampoco los populares –y machistas– manuales de conducta femenina de la época. Prefiere los escalofriantes misterios de Radcliffe. Ve gigantes y no molinos. Esto era pura transgresión soterrada marca de la casa Austen. Sorprende así la simplificación implícita en la advertencia de una universidad inglesa a su alumnado sobre los preocupantes niveles de “masculinidad tóxica” en dicha novela.

Gótico que libera

La mayoría de las jovencísimas heroínas de Radcliffe sufren en algún momento de la trama persecución e incluso cautiverio físico. Lo mismo les ocurre a muchos personajes femeninos secundarios, que pasan parte de sus vidas bajo llave, literal y figuradamente. El ámbito doméstico dominaba a la mujer y ella lo denunció con oblicua corrección política.

En Los misterios de Udolfo (1794), Radcliffe narra el aprendizaje y la transición a la edad adulta de Emily St. Aubert. Esta demuestra su superioridad frente a todos los que la intentan someter, que no son pocos: desde Montoni, su cruel tío político que la secuestra en su castillo para quedarse con su herencia, hasta sus pretendientes, unos acosadores de libro. Su fortaleza moral ante variopintas adversidades infunde esperanza.

La paradoja radica en que este terror gótico es edificante. Ofrece libertad para decidir y actuar. Apartarse de caminos transitados ayuda, como hacen la fantasía y la sátira, a conciliar el pensamiento crítico con las realidades más mezquinas.

En su distintiva conciencia feminista –antes de que eso fuese un concepto– el gótico de Radcliffe desafía la autoridad masculina. Castillos imponentes, conventos de clausura y lúgubres mazmorras encriptan y liberan miedos de índole sexual. Son sutiles metáforas del cuerpo femenino. También expresan angustia social. Las tramas dibujan raptos, extorsión psicológica y violencia económica.

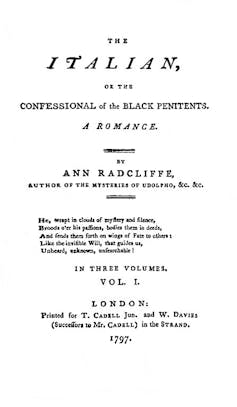

Con Los castillos de Athlin y Dunbayne (1789), Un romance siciliano (1790), El romance del bosque (1791) y El italiano, o el confesionario de los penitentes negros (1797), Radcliffe permite atisbar visos de liberación emocional y social.

Para señalar indirectamente las desigualdades de su tiempo, Radcliffe prioriza el pasado sobre el presente. También los escenarios rurales sobre los urbanos. Igualmente, el sugerente imaginario de tierras exóticas es más propicio –y menos comprometido– para la transgresión que el suelo patrio. Vemos además en dichas decisiones elementos propios del Romanticismo, cuyo cénit en Gran Bretaña se situó precisamente en esos años.

Las ávidas lectoras de Radcliffe poseían gracias a la ficción un grado vicario de movilidad espacial inusitado en sus vidas. Podían adentrarse en lugares prohibidos y rebasar umbrales de acceso restringido. Escuchar y ver sin ser oídas ni observadas. Además sus protagonistas leían, lo que les brindaba un espejo en el que reflejarse.

El terror eleva el espíritu

Curiosamente, Radcliffe distinguió entre terror y horror. En un breve ensayo póstumo titulado Sobre lo sobrenatural en la poesía (1826), afirma que el terror eleva el espíritu. El culto a la razón favorecía el sentido común y censuraba las emociones. Radcliffe encuentra un punto intermedio. El detonante psicológico del terror es la incertidumbre que presagia lo inexplicable. Sus heroínas despliegan una marcada sensibilidad intuitiva, pero acaban racionalizando todo lo que les ocurre. En cambio, la contemplación del horror produce, en su carácter explícito e intrínseca sordidez –más propio por tanto de los practicantes masculinos del modo gótico–, el efecto inverso. Es decir, una sobredosis emocional que anula la imaginación.

¿Dónde quedan entonces los fantasmas y aparecidos? Contrario a la creencia popular, lo sobrenatural suele ser una intuición desaforada más que una presencia real. Cierto es que los derroteros del género generan una galería de seres del más allá, pero no en el caso de Radcliffe.

Como Virginia Feito en La señora March, prefiere sugerir mediante obsesiones paranoicas. No escasean las pesadillas, los estados febriles ni el extrañamiento que provocan las sombras. Tampoco la inquietante presencia de dobles, los secretos familiares inconfesables o la ausencia de figuras maternas funcionales.

De Radcliffe a Shelley

Con Frankenstein, o el moderno Prometeo (1818) de Mary Shelley, la genealogía gótica se bifurca. El protagonista en este caso es un hombre y lo femenino queda oculto tras una tupida y oscura cortina de masculinidad.

Sobre la criatura sobrenatural de este turbador relato escrito con apenas dieciocho años, Shelley proyecta traumas como el fallecimiento de su madre, la combativa Mary Wollstonecraft, y de su primera hija. Es su respuesta además a las tensiones de la revolución industrial, así como al ostracismo social que sufrió a causa de su fuga sentimental con el poeta Percy Bysshe Shelley.

La novela gótica femenina se nutre de la ambientación simbólica de tenebrosas mansiones, pasadizos secretos, cementerios, sublimes cumbres de vértigo y vastas extensiones de arboleda, hielo o agua. Sus autoras arrojan así luz –u oscuridad, según se mire– sobre sus preocupaciones más íntimas. Dichas imágenes resaltan de forma encubierta horrores cotidianos fruto de las actitudes sexistas predominantes, como la reclusión de la mujer a la esfera doméstica o todo tipo de extorsiones y violencias de género.

En definitiva, subvertían sutilmente lo que Hélène Cixous llamó la “escritura masculina” y cómo esta sustentaba los discursos hegemónicos del patriarcado. Este proceso ahora equivaldría a integrar la perspectiva de género en la creación literaria.

No sorprende que, para definir el legado de Ann Radcliffe, la crítica Ellen Moers acuñara en los 70 la etiqueta “gótico femenino”. Junto a otras críticas feministas abordó cabalmente la marginación histórica de la mujer. Vislumbró así el tremendo potencial reivindicativo de estas ficciones góticas escritas por mujeres en su objetivo de reformular el canon literario y hacerlo más inclusivo.

Prueba inapelable de ello es que, desde toda clase de posicionamientos académicos, se han seguido invocando las tramas de Radcliffe y su decisiva influencia en el modo gótico para clarificar las desigualdades de género pasadas y presentes.

El terror de estas autoras fue, y sigue siendo, inspirador.

Daniel Nisa Cáceres, Profesor de Filología Inglesa, Departamento de Filología y Traducción, Universidad Pablo de Olavide

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

--

--